超高齢社会を目前に控えた日本の介護業界は、かつてない転換点に立っています。

2030年には総人口の約3割が65歳以上となり、深刻な介護人材不足が予測される中、テクノロジーを活用した新たな介護のあり方が模索されています。

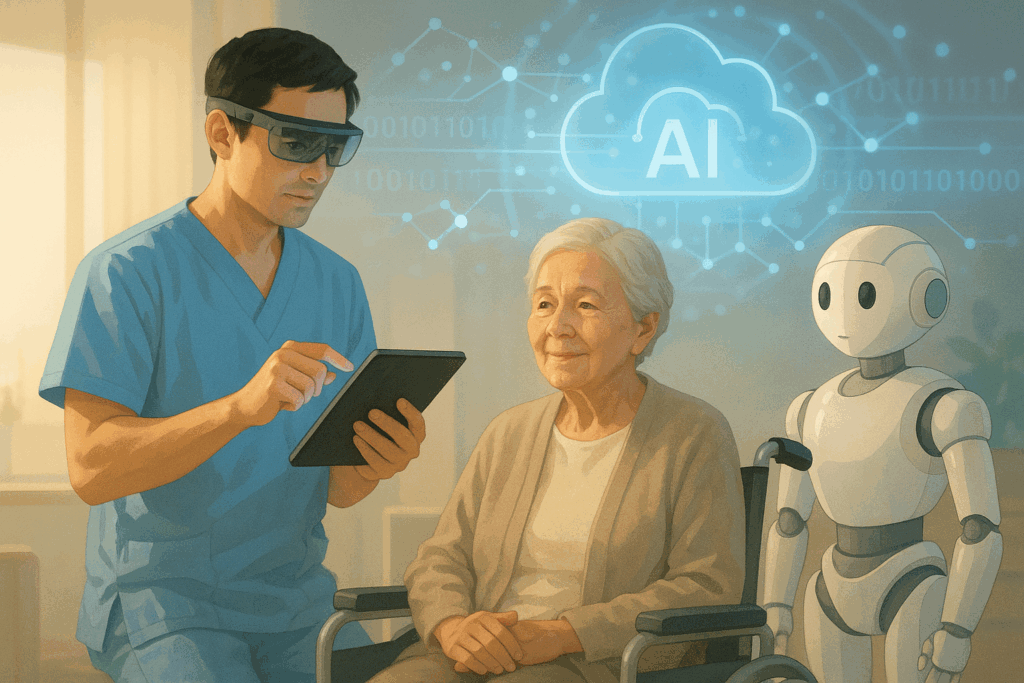

AIによるケア分析、介護ロボットの実用化、完全ペーパーレス化など、現在萌芽的に見られる技術革新が、近い将来「当たり前」になるでしょう。

この変革の波は、業務効率化だけでなく、介護の質そのものを変える可能性を秘めています。

テクノロジーと人間の強みを掛け合わせた新しい介護の姿とは—。2030年の介護現場で起こる変化を予測し、今から準備すべきことを考えます。

テクノロジーで変わる介護の「当たり前」

介護現場が迎えている急速な変化

日本の介護業界は今、大きな転換点を迎えています。2030年には総人口の約3割が65歳以上という超高齢社会が到来し、介護人材は2025年には約32万人、2040年には約69万人が不足すると予測されています。この人材不足という課題に対し、テクノロジーを活用した介護のあり方が急速に変化しつつあります。

今の延長線上にある2030年の姿とは

2030年の介護現場は、現在のテクノロジー導入の延長線上にあります。完全なペーパーレス化はもちろん、センサーやAIによる常時見守りシステム、介護ロボットによる身体介助、データ分析に基づく予防型介護など、現在萌芽的に見られる技術が当たり前になるでしょう。

未来予測は「準備」のためにある

この未来予測は、来るべき未来に対して、介護事業者、介護職員、そして利用者とその家族が適切に準備するための羅針盤です。テクノロジーの進化に対応できなければ、介護サービスの質の維持は難しくなります。しかし、新技術をただ導入するだけでは真の変革は起きません。テクノロジーを活用しつつも、「人にしかできないこと」の価値を再認識する準備が必要です。

2030年の介護現場で当たり前になること

完全なペーパーレスとリアルタイム記録

2030年の介護施設では、紙の記録はほぼ完全に姿を消し、すべての情報がデジタルで管理されます。介護スタッフはタブレットやウェアラブルデバイスを使って、ケアの最中にもリアルタイムで記録を入力。多くの行動データはセンサーによって自動で記録され、バイタルデータも測定機器から自動的に介護記録システムに同期されます。

ケアの標準化と品質の均一化

AIによるケア内容の分析と最適化が進み、ケアの質の標準化と均一化が実現します。個々の介護職員の経験や技術の差に左右されず、科学的に検証された最適なケア方法が選択されるようになります。特に難しい判断が必要な認知症ケアや終末期ケアにおいても、AIが過去の事例を分析し、最適な対応方法を提案することで、経験の少ない職員でも質の高いケアを提供できるようになります。

業務の分業・再設計が進む

業務の再設計が進み、「人にしかできない業務」と「テクノロジーで代替可能な業務」の明確な分業が進みます。排泄介助、入浴介助、移乗介助といった身体的な負担が大きい業務は、専用のロボットやパワーアシストスーツを装着した介護職員が担当し、物理的な負担は大幅に軽減されるでしょう。

介護ロボットとAIの実用化が加速

排泄・移乗・見守りロボットの進化

2030年には、介護ロボットの活用が一般的になります。排泄支援ロボットは、排泄予測センサーと連動して適切なタイミングでトイレ誘導を行い、自動洗浄・乾燥機能を備えたトイレとの連携で、介護者の負担を最小限に抑えます。移乗支援ロボットは、ベッドから車いす、車いすからトイレなど、様々な場面での移乗をスムーズにサポート。見守りロボットは、カメラやセンサー技術の進化により、プライバシーに配慮しながらも高精度な見守りを実現します。

AIによるケア記録の自動分析・提案

AIがケア記録を自動分析し、ケアプランの提案や修正を行うシステムが普及します。蓄積された膨大なケア記録から、AIが利用者ごとの傾向や特性を分析し、最適なケア方法を提案。介護記録の入力も大幅に効率化され、音声入力やAI画像認識により、介護行為を行いながら自動的に記録がされるようになります。

感情認識AIや会話型ロボットとの共生

感情認識AIを搭載した会話型ロボットが普及し、利用者の話し相手やコミュニケーション支援を担います。これらのロボットは、介護職員の代わりというよりは、介護職員と利用者の橋渡し役として機能し、日常的な会話や基本的なケアの見守りをロボットが担当することで、介護職員はより専門性の高いケアに集中できるようになります。

データ活用による「予防型介護」へのシフト

バイタル・行動・生活パターンの分析

利用者のバイタルデータ、行動パターン、生活リズムなどを常時モニタリングし、分析するシステムが標準装備されます。これにより、単に「異常があった時に通知する」だけでなく、「普段と違う傾向が見られる」というわずかな変化も検知できるようになり、早期対応が可能になります。

転倒・認知症・急変の予測と対応

蓄積されたデータとAI分析により、転倒リスク、認知機能の低下、体調急変などを高い精度で予測できるようになります。例えば、歩行パターンの微妙な変化から転倒リスクの上昇を検知したり、言語能力や問題解決能力の微細な変化を日常会話から検出し、認知機能の低下を早期に発見できるシステムが実用化されます。

ケアマネジメントが「先手主義」に

ケアマネジメントは、データに基づく「先手主義」に進化します。従来の「状態が変化してからプランを修正する」という対応型から、「変化が起こる前に予防的にプランを調整する」という予測型へと転換します。人間の経験と感覚にAIの分析力が加わることで、より科学的・効果的なケアマネジメントが実現するでしょう。

働き方が根本的に変わる

「紙仕事からの解放」と生産性の向上

紙の書類作成や転記作業などの事務業務はほぼ完全に自動化され、介護職員は本来の介護業務に集中できるようになります。ウェアラブルデバイスや業務用スマートグラスなどを活用したハンズフリーの記録システムにより、ケアをしながらリアルタイムで記録が完了します。

ICTを活用したチームケア・遠隔支援

ICTを活用したチームケアと遠隔支援が当たり前になります。介護施設内の情報共有はもちろん、医療機関や他の介護施設、在宅介護チームなど、多職種間の連携がシームレスに行われるようになります。AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術を活用した遠隔支援システムにより、専門家が遠隔地からアドバイスや指導を行うことが一般化します。

それでも「人にしかできないこと」は残る

感情の共感・寄り添い・臨機応変な対応

テクノロジーが進化しても、感情への共感、心の寄り添い、状況に応じた臨機応変な対応といった「人間らしさ」を必要とする業務は、AIやロボットでは完全に代替できません。特に認知症ケアや終末期ケアなど、複雑な感情や価値観が絡む場面では、人間の介護職員の役割が重要です。

デジタルと人間のバランスをどう取るか

2030年の介護現場における最大の課題は、デジタル技術と人間のケアのバランスをどう取るかということです。理想的なアプローチは、「テクノロジーは手段であり、目的は人間中心のケアの実現」という明確な理念の下でのバランス取りです。テクノロジーが得意な領域はテクノロジーに任せ、人間にしかできない温かさや創造性を発揮できる環境づくりが鍵となるでしょう。

まとめ:未来に備えて今、何をすべきか

テクノロジーへの抵抗感をなくす

2030年の介護現場で活躍するためには、今からテクノロジーへの抵抗感をなくし、積極的に新しい技術を学び、活用していく姿勢が重要です。テクノロジーを「脅威」や「面倒なもの」ではなく、「業務を効率化し、より良いケアを実現するためのパートナー」と捉える意識改革が必要です。

小さな成功体験から始めよう

一気に大きな変革を目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねていくアプローチが効果的です。例えば、紙の記録からタブレット入力への移行、シフト管理のデジタル化、見守りセンサーの試験導入など、効果が実感しやすい分野から着手し、その成功体験を組織全体で共有していきましょう。

未来を恐れず、介護の価値を再定義する

テクノロジーの進化に伴う変化を恐れるのではなく、むしろそれを機会と捉え、介護の価値を再定義していく姿勢が大切です。AIやロボットに代替される業務があるからこそ、「人にしかできないこと」の価値が高まることを認識し、介護職の専門性を新たな角度から磨いていくことが求められます。

未来の介護現場では、テクノロジーを使いこなす力と、人間らしさを大切にする温かいケアの両方が求められます。テクノロジーの力を借りながらも、最後は「人と人」のつながりが大切にされる介護の未来を、共に創っていきましょう。